「学歴や年齢に制限は本当にないの?」——そんな疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。実際、公認会計士試験は【高卒・大学生・社会人】など幅広い経歴の方が受験しており、2024年の最新統計では受験者のうち約32%が大学在学中、17%が社会人経験者です。学歴や職歴だけであきらめるのはもったいない資格と言えます。

しかも、2011年の制度改正以降、「年齢や学歴による制限は一切廃止」 され、公認会計士協会や金融庁などの公的機関が「誰でも挑戦可能」と明言。これにより、簿記1級保有者は科目免除の特典を得られるなど、より実力重視の公平なチャンスが開かれています。

「自分の今の立場やスキルでも本当に大丈夫?」と感じる方へ。この記事では、実際の合格者の属性データ、学歴・職歴の区別がなくなった経緯、USCPAや他資格との違い、2025年最新の制度アップデートまで【完全網羅】。あなた自身に最適な受験プランを見つけ、迷いなく一歩踏み出せる自信につながるはずです。

知らなかったことを見逃せば、せっかくのチャンスが遠のいてしまうかもしれません。

今こそ、ご自身の印象や不安をクリアにして、次の一歩に進みましょう。

- 公認会計士は受験資格の全貌と制度背景 – 受験対象者の範囲と歴史的変遷

- 公認会計士は受験資格が高卒や大学生、社会人の受験条件詳細

- 公認会計士は受験資格の法的根拠と制度アップデートの最新動向(2025年版)

- 公認会計士は受験資格と関連資格の違いを比較する – 簿記1級・税理士・USCPAとの違い

- 公認会計士は効率的に合格を目指すための試験免除制度の詳細と活用法

- 2025年版:公認会計士試験の申込方法と最新出願スケジュール

- 公認会計士は受験生別攻略法:高卒生・大学生・社会人の合格戦略と学習環境の違い

- 公認会計士は他資格と比較した難易度・年収・キャリア展望の実際

- 公認会計士は試験内容・出題傾向・合格のための学習法を具体的に解説

- 公認会計士はよくある質問を織り込んだ受験資格に関する総合FAQ

公認会計士は受験資格の全貌と制度背景 – 受験対象者の範囲と歴史的変遷

公認会計士試験の受験資格は、学歴や年齢、性別、国籍、職業に制限がなく、誰でもチャレンジできる国家資格です。かつては一定の学歴要件や職歴が必要でしたが、現在は原則として制限が撤廃され、学生や高卒者、社会人、どなたでも受験できる制度になっています。これにより、幅広い層が公認会計士を目指せるようになりました。近年は高校卒業後すぐに受験する例も増え、「公認会計士 受験資格 高卒」や「公認会計士 受験資格 大学生」といった検索も多くなっています。

次のテーブルで、歴史的な変更点と現行制度の比較をまとめます。

| 区分 | 旧制度 | 現行制度 |

|---|---|---|

| 学歴要件 | 大卒以上・短大卒等 | 不要(制限なし) |

| 年齢制限 | あり | なし |

| 国籍・職業制限 | あり | なし |

| 受験可能例 | 大学生不可 | 高校生・大学生・社会人全員可 |

公認会計士は受験資格が高卒や大学生、社会人の受験条件詳細

公認会計士の受験資格は、日本国内における国家資格の中でも特に門戸が開かれています。高卒者や大学在学中の学生、社会人、転職希望者など全ての方が対象です。さらに性別や国籍も一切問われず、公認会計士資格にチャレンジできる点が大きな特徴です。

主なポイント

-

学歴・年齢制限なし

-

高卒者・大学生・社会人など誰でも受験可能

-

入学・卒業年度に関係なく、在学中でも申込可能

-

試験申し込みは指定期間内にオンライン申請が必須

「公認会計士 高卒 不利」や「公認会計士 高卒 大卒 給料」といった不安も多いですが、合格後の待遇や年収・就職先において大卒との大きな格差は生じません。高卒者でも努力次第で十分に活躍できます。大切なのは学歴ではなく、知識や実務能力です。

学歴や年齢の制限なしの意味と過去の制度改革(例:旧制度との比較)

受験資格の「学歴・年齢不問」は、2006年度に大幅な制度改革が行われたことに起因します。それまでは大卒以上などの学歴要件が課されていましたが、より多くの人材の参画を促し、多様なバックグラウンドの方に公認会計士として活躍してもらうことが目的でした。

比較のため、旧制度との違いをまとめます。

| 制度 | 受験資格の主な条件 |

|---|---|

| 旧制度 | 大卒・短大卒、または同程度の学力証明/年齢制限 |

| 現制度 | 制限なし(誰でも受験可能) |

この改革により、合格者の出身校や年齢の幅も大きく広がっています。近年は高卒で合格した体験談も増えており、独学で合格する人も多い傾向です。

公認会計士は受験資格の法的根拠と制度アップデートの最新動向(2025年版)

公認会計士試験の受験資格は、公認会計士法及び金融庁ならびに日本公認会計士協会による公式発表に基づいています。2025年時点でも「制限なし」の方針が堅持されており、公式サイトや試験案内にもその旨が明記されています。

2025年において注目される点をピックアップします。

-

制度変更は予定なし

-

受験申し込みは原則オンライン化され、出願期間の厳守が求められる

-

短答式試験や科目免除制度も用意され、前回合格者や税理士有資格者には一部免除措置が適応される場合あり

公式情報を定期的に確認することが重要です。万が一の急な制度変更やスケジュール修正への備えも忘れずに進めましょう。

制度変更点や公的機関が公表した公式ルールの詳細解説

公認会計士試験の公式ルールについて、特に資格免除や出願手続きの観点から整理します。

-

短答式試験免除

- 過去2年以内に短答合格なら一部免除あり

-

税理士合格者の一部免除

- 税理士試験合格者は該当科目が免除されるケースあり

【主な免除制度一覧】

| 対象 | 免除内容 | 必要条件 |

|---|---|---|

| 短答合格者 | 短答式試験免除 | 過去2年以内の合格 |

| 税理士試験合格者 | 一部試験免除 | 指定科目合格 |

出願自体のハードルはありませんが、免除制度のためには必要な資格や合格実績の証明が不可欠です。2025年も現行制度の継続が見込まれており、高卒や大学生が積極的に資格取得に向けやすい環境が整っています。

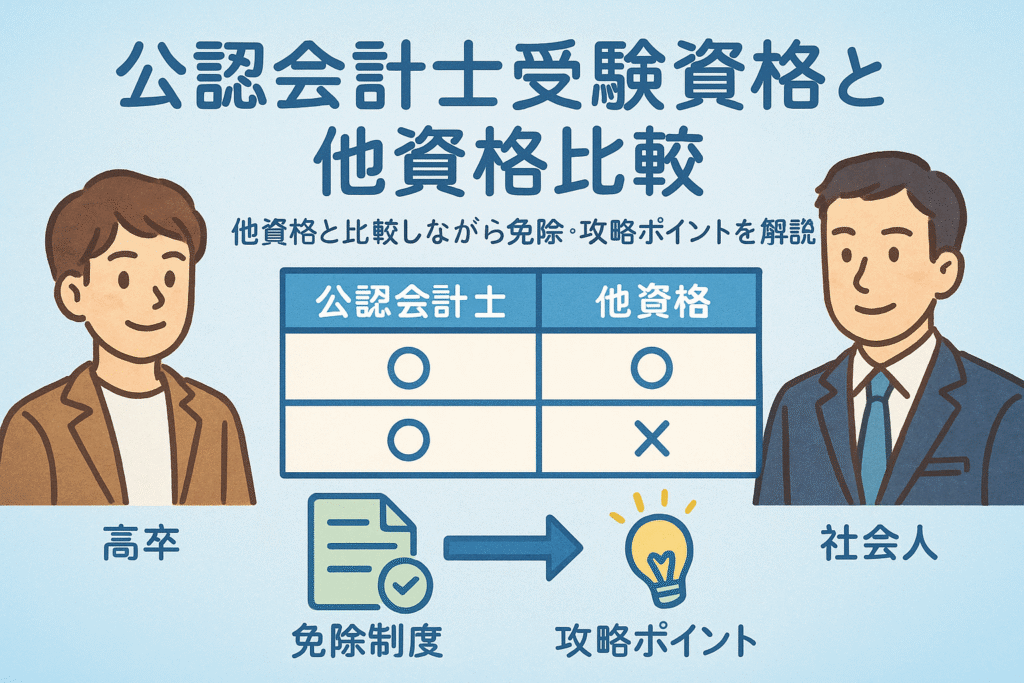

公認会計士は受験資格と関連資格の違いを比較する – 簿記1級・税理士・USCPAとの違い

公認会計士試験と関連する簿記1級、税理士、USCPA(米国公認会計士)は、それぞれ受験資格や要件に明確な違いがあります。特に公認会計士は、年齢や学歴などの制限がなく、誰でも受験できるオープンな資格です。学歴や職歴が問われることはありません。

一方、税理士試験は大学での必要単位や特定学歴、または会計関連の業務経験など、受験に一定の条件を設けています。USCPAも学士号や単位要件をクリアしなければならず、海外資格ならではのハードルが存在します。

下記に、主な会計系国家資格の受験資格の違いをまとめます。

| 資格 | 受験資格 | 学歴要件 | 条件の特徴 |

|---|---|---|---|

| 公認会計士 | 制限なし(誰でも可) | 不要 | 日本で最も間口が広い |

| 簿記1級 | 誰でも可 | 不要 | 年齢・学歴問わない |

| 税理士 | 学歴、職歴、科目要件あり | 必要 | 規定学歴or実務経験 |

| USCPA | 学士以上+米単位40~150必要(州別) | 必要 | 在学単位換算も可 |

このように受験資格の観点では公認会計士が非常に取り組みやすく、学歴や働きながらでも狙える点が大きな強みです。

公認会計士は受験資格で簿記1級がもたらす免除や学習支援の実態

簿記1級は公認会計士試験の受験資格には含まれていませんが、保有することで大きな学習上の優位性が得られます。公式には、日商簿記1級合格や会計系大学院卒業が直接的な受験要件になることはありませんが、会計士試験の主要科目である「財務会計論」や「管理会計論」の理解度を大幅に高める指標となります。

-

簿記1級保有者は財務・管理会計科目で有利

-

短答式試験や論文式試験の出題傾向とも親和性が高い

-

免除は直接ないが、学習時間の圧縮や効率化が可能

特に独学や働きながら目指す場合に、簿記1級レベルの知識があると理解スピードや問題演習で圧倒的なアドバンテージとなります。

簿記1級保有者の合格率・免除科目と学習戦略

簿記1級保有者の公認会計士試験合格率は高めで、出題される範囲の一部を既習分野としてカバーできます。特に短答・論文式の「会計科目」は重複部分が多く、下記のような戦略が効果的です。

-

知識整理とアウトプット重視で学習効率を上げる

-

理論科目への移行を早期に進める

-

過去問題演習を繰り返して実戦力を強化する

学習戦略では、簿記1級でマークした弱点分野を重点的に復習し、残る論文科目や企業法・監査論への対応力を付けることが重要となります。

公認会計士はUSCPA受験資格・米国公認会計士試験との制度比較

USCPAはアメリカ合衆国各州が管轄する資格で、日本の公認会計士とは受験資格やライセンス取得ルートが異なります。USCPAは原則として4年制大学卒業と会計など専門単位数の取得が必要です。

-

USCPA:大学卒+単位要件(州別で異なる。例:150単位など)

-

日本公認会計士:学歴不問、誰でも受験可能

USCPAの試験は、科目ごとに合格できる分割制であり、日本の一斉試験方式とは形式が異なります。ただし、米国資格を活かせる求人や監査法人の案件も増えており、キャリアアップや国際業務希望者には魅力的です。

米国資格と日本資格の受験条件の違いと受験者層の特徴

日本の公認会計士は受験資格がないことで学生や社会人を含め広い層に門戸が開かれています。一方でUSCPAは大学生や社会人、転職希望者など英語力や海外業務志望の高い層が挑戦する傾向があります。

| 資格 | 受験条件 | 主な受験者層 |

|---|---|---|

| 公認会計士 | 誰でも可(学歴不問) | 新卒・学生・社会人など層広 |

| USCPA | 大卒+専門単位必要 | 社会人・海外志向の専門職 |

日本資格は未経験・学歴不問でチャレンジしやすい環境が整っていますが、USCPAは一定の学歴を持つ方が中心となっています。

公認会計士は税理士等他士業資格との受験資格・試験難易度の比較分析

税理士資格と公認会計士資格の間には受験資格だけでなく、試験制度や難易度にも違いがあります。税理士は大学での必須単位や実務経験が必要であり、受験への道のりがやや限定的です。

-

公認会計士:受験資格制限なし、年齢・学歴不問

-

税理士:大学の指定単位か会計事務経験が条件

また難易度の観点でも両資格は上位に位置しますが、公認会計士の試験合格後は税理士登録ができることから、ダブルライセンスの取得も効率的です。

| 資格 | 受験資格 | 試験の難易度 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 公認会計士 | 制限なし | 非常に高い | 学歴/年齢問わず受験可 |

| 税理士 | 学歴・経験が必要 | 高い | 制限あり課目免除なし |

これにより、自身の学歴やキャリアプラン、求める将来像に合わせて最適な資格選定が可能です。税理士試験は社会科学系学部や在学中の受験相談、受験資格の緩和措置も導入されていますが、総合的な難易度と実務範囲の広さで公認会計士は依然として高い人気を保っています。

公認会計士は効率的に合格を目指すための試験免除制度の詳細と活用法

公認会計士試験は短答式試験と論文式試験の科目免除条件

公認会計士試験では、短答式試験や論文式試験の一部科目について免除制度が設けられています。例えば、過去の短答式試験で合格点を獲得した科目、または会計関連の他資格を取得している場合、一定の条件に該当すれば該当科目の受験が免除されます。論文式試験も一部科目について免除が認められるケースがあります。免除適用により受験負担を軽減し、合格率向上を目指すことが可能です。受験資格や申請ルールに変更がないか、事前に最新情報を確認してください。

免除を受けるための具体的条件と申請手続き

免除制度を利用するためには、各科目ごとに定められた条件をクリアする必要があります。代表的なものに、短答式試験科目の過年度合格、簿記論または財務諸表論の合格、税理士資格の保有などがあります。申請手続きは、必要書類(合格証明書や資格証明書など)の提出と、定められた期間内での公式サイトからの申し込みが必須です。手続きの詳細や受付期間は例年の試験要項等で事前に必ずチェックし、間違いなく準備してください。

公認会計士試験は簿記1級合格者や他資格取得者向け免除の範囲と利用時の注意点

日商簿記1級や税理士資格など、他の会計系資格を持っている場合、公認会計士試験の一部科目免除が認められる場合があります。具体的には簿記1級取得で一部論文式試験科目の免除や、税理士科目合格で短答式試験の免除が受けられます。ただし、免除制度の適用範囲や内容は毎年見直しが行われるため、最新試験案内で必ず確認しましょう。免除の申請時には、証明書類を公式な形式で揃えておくことが重要です。

免除制度の最新ルールとケース別適用事例

公認会計士試験の免除制度は状況により制度運用が変わる場合があり、近年では証明書の提出方法や審査基準の変更にも注意が必要です。主なケース別の適用例として、短答式試験合格者が数年間一部科目の免除を受ける場合や、税理士の簿記論と財務諸表論を合格済みの場合に短答式科目が免除される場合があります。下表は主要な免除例です。

| ケース | 免除対象 | 留意点 |

|---|---|---|

| 過去短答式合格 | 同科目短答式 | 有効期限要確認 |

| 税理士科目合格 | 短答式簿記・財表科目 | 合格証明書提出必須 |

| 全科目一部合格者 | 論文式一部科目 | 試験要項の毎年確認 |

| 日商簿記1級合格 | 条件により論文式一部科目 | 年度ごとに変動あり |

公認会計士試験は免除制度活用による学習計画の立て方と合格率向上のポイント

免除制度を最大限活用するには、取得済み資格や合格実績を正確に把握し、今後の学習計画に組み込むことが大切です。免除が適用される科目に時間を割く必要がなくなり、他の科目や実務的な学習に集中できるのが大きなメリットです。効率的な学習方法として、免除予定科目以外の分野にリソースを配分し、模試や過去問演習を通じて全体力を強化しましょう。事前にスケジュールを立て、出願・申請期限を守ることも忘れずにチェックしておくことが重要です。

2025年版:公認会計士試験の申込方法と最新出願スケジュール

2025年公認会計士試験の出願期間と申込手続きの詳細

2025年公認会計士試験の出願期間は年2回実施される短答式試験ごとに定められています。第1回は2024年8月下旬から9月上旬、第2回は12月上旬から中旬にかけて出願受付される予定です。正確なスケジュールは必ず公式発表で確認しましょう。

出願手続きはインターネットによる申込が基本となり、全ての受験者が専用サイトから必要情報を入力、顔写真データや身分証明書をアップロードする形で行われます。書類の郵送や窓口出願は受け付けられていません。事前の必要書類準備と期限厳守がとても重要です。

インターネット申込の流れと注意ポイント

インターネット申込は合理的で手順も分かりやすく整備されていますが、ミスがあると受付されないため、十分な確認が肝心です。以下のステップに従います。

- 専用サイトにアクセスし、メールアドレスを登録

- 届いたURLから仮登録を完了

- 情報入力画面で氏名や住所、学歴など必要事項を記入

- 顔写真データと必要書類(免除申請者は証明書等)をアップロード

- 受験料を支払って申込完了画面を確認

- 受付番号や申込内容を必ず保存

強調すべき注意点は、写真の規定サイズや背景色、書類の鮮明さ、申込内容の誤記です。特に受験料支払い後は訂正できないため、申込内容の最終確認は必須です。

公認会計士試験の費用の内訳と支払い方法、免除対象者の費用負担について

公認会計士試験の一般的な受験料は短答式試験・論文式試験それぞれで発生します。短答式試験は1回の受験につき19,500円、論文式試験は23,100円が必要です。インターネット申込時にクレジットカードやコンビニ決済、銀行振込が選べ、利便性に優れています。

免除対象者―たとえば税理士資格を持つ方や一部試験成績優秀者―は、申請内容に応じて一部科目の受験が免除されますが、受験料そのものは原則として発生します。免除手続きには証明書や成績通知書等の提出が必要で、これが受理されなければ免除は適用されないため注意してください。

以下に費用の内訳をまとめます。

| 項目 | 金額 | 支払い方法 |

|---|---|---|

| 短答式試験 | 19,500円 | クレジットカード、コンビニ、銀行振込 |

| 論文式試験 | 23,100円 | クレジットカード、コンビニ、銀行振込 |

| 免除手続料 | なし | ― |

費用の支払い忘れは受験資格の喪失に直結するため、申込後は速やかに決済を済ませてください。

公認会計士試験の出願締切・試験日程の確認ポイントと事前準備

出願締切や試験日程のチェックは、確実な合格への第一歩です。出願締切に間に合わない場合、翌年まで受験ができませんので、スケジュールの管理は厳格に行うことが必要です。

試験日程や会場案内は公式発表に基づいて必ず確認し、事前に試験地へのアクセスや当日持参すべき持ち物リストも準備しましょう。過去問や例年の出題傾向を活用し、計画的な学習スケジュールを立てることが合格への近道となります。

受験手続きの事前準備ポイントをリストアップします。

-

公式スケジュールの定期的な確認

-

必要書類・証明写真・パソコン環境の整備

-

受験料支払い後の明細保存

-

受験票のダウンロードおよび印刷

-

試験地の下見や交通機関の確認

これらの準備を怠らないことで安心して本番に臨むことができます。

公認会計士は受験生別攻略法:高卒生・大学生・社会人の合格戦略と学習環境の違い

公認会計士は高卒者の割合・特徴と合格体験談から学ぶ成功の秘訣

公認会計士試験は学歴や年齢に一切制限がなく、高卒でも受験が可能です。近年では高卒の合格者も増加傾向にあり、様々なバックグラウンドを持つ方が活躍しています。高卒生が挑戦するメリットは、早い時期から専門学習を進められる点にあります。経済的負担や独学環境が課題となる反面、実践的な学習習慣を確立できれば着実な実力が身につきます。

特に高卒合格者の体験談からは、モチベーションの維持や勉強の継続が重要であることが分かります。早期から会計に特化した教育を受けるために専門学校や通信講座を活用するケースも多く見られます。公認会計士の受験資格を調べる中で「高卒で不利なのか」という質問がよくありますが、実力本位の試験なので高卒者も十分合格を目指せます。

高卒の受験資格の実態と学習面の留意点

高卒の受験生に対する公認会計士試験の受験資格について、制限はありません。誰でも受験ができるため、高卒生でも自信を持ってチャレンジが可能です。高卒受験生が注意すべき点は、基礎的な学力や会計知識の習得が他の層より遅れがちになるリスクがあることです。そのため、簿記3級や2級から段階的に勉強を進め、基礎学力を徹底して固めることが成功のポイントとなります。

学習に不安を感じる場合は、予備校やオンライン学習サービスの利用、独学の計画表を作成してペースを守ることも有効です。高卒合格者に共通するのは、毎日の勉強習慣と弱点の早期発見・克服です。

公認会計士は大学生の効率的な受験準備と学業との両立方法

大学生の場合、大学の授業と並行しながら公認会計士試験を目指す方が多いです。特に経済学部や商学部で会計科目の単位を取得していると勉強が有利に進みます。時間的な余裕があるうちに長期的なスケジュールを立てて、6割程度は講義や予備校に、残りを自習時間として確保するのがおすすめです。

学業と受験勉強を両立するためには、無理のない計画を立て、ゼミや課外活動とのバランスも意識しましょう。大学の合格体験談でも、3年生から本格的に勉強を始めて合格したケースや、サークル活動と上手に両立する事例が見受けられます。学力に自信があれば独学でも合格可能ですが、効率良く進めるには専門学校のフォローや模試の活用も効果的です。

公認会計士は社会人受験生が抱える課題と予備校活用・独学のメリット・デメリット

社会人が公認会計士試験に挑戦する場合、最大の課題は限られた学習時間をどう確保するかにあります。仕事と両立しながらの学習は、早朝や通勤時間、休日をいかに有効活用できるかがカギを握ります。予備校を活用するメリットは、最新の出題傾向や効率化されたカリキュラムによって、短期間で合格力を養成できる点です。一方で、費用面や通学時間の捻出が負担となることもあります。

独学でのチャレンジは、コスト面で有利で自分のペースで進められる半面、自己管理能力が必須となります。最近ではオンライン講座や通信教材も充実しているため、社会人でも工夫次第で十分合格が可能です。

社会人受験生向けに、各ライフスタイルに沿った学習プラン作成や、予備校の夜間講座・通信コースの選択、資格取得後のキャリアアップ事例の情報収集をおすすめします。学習と仕事の両立を意識し、毎日の継続が成功の近道となります。

公認会計士は他資格と比較した難易度・年収・キャリア展望の実際

公認会計士試験の難易度ランキングと高卒・大学卒の合格率比較

公認会計士試験は日本国内の資格試験の中でも最難関レベルと位置付けられています。司法試験と並び三大国家資格とも呼ばれ、合格率は例年10%前後で推移しています。特に受験者数が多いため、合格までの勉強時間は3,000時間以上が目安とされ、計画的な学習が求められます。

高卒と大学卒では受験資格に違いはありませんが、学習開始時点の知識や学習習慣に差が出ることがあり、合格者の内訳では大学在学中・大学卒業者の割合がやや高めです。ただし、高卒でも十分に合格可能であり、独学や通信講座、専門学校の活用で学歴による有利不利は小さくなっています。

主な資格の難易度比較(一例):

| 資格 | 合格率 | 推定学習時間 | 主な受験層 |

|---|---|---|---|

| 公認会計士 | 10% | 3,000時間~ | 学生・社会人・高卒 |

| 税理士 | 15~18% | 2,500時間~ | 社会人・大学生 |

| 日商簿記1級 | 10%前後 | 800~1,000時間 | 学生・社会人 |

受験層は広く、年齢層・学歴ともに多様で、意欲があれば誰でもチャレンジできる資格です。

公認会計士資格の年収や就職先の実態データと資格取得後のキャリアパスの違い

公認会計士は、資格取得後の年収や就職先の幅広さが大きな魅力です。20代後半で平均年収は約600~700万円、30代では900万円以上を目指せることも一般的です。実務経験を積むことで大手監査法人や会計事務所だけでなく、事業会社の経理・財務部門、コンサルティングファーム、IPO支援の専門家、独立開業など多彩なキャリアが広がります。

主な就職先と年収例:

| 就職先・職域 | 平均年収 | 特徴 |

|---|---|---|

| 監査法人 | 600~1,000万円 | 若手時代から高水準が期待可能 |

| 一般企業 | 500~900万円 | 財務・経理を中心に活躍 |

| コンサル会社 | 700~1,200万円 | 事業再生・M&A分野で活躍 |

| 独立開業 | 実力次第 | 1,000万円以上も目指せる |

女性会計士や社会人からの転職組も増加しており、安定した収入と高い専門性が強みとなっています。

公認会計士は税理士資格等との比較から見る資格の優位性と今後の展望

公認会計士は税理士に比べて、業務範囲が監査・会計・税務の三領域に及び、監査業務を独占的に行える唯一の国家資格です。税理士試験には受験資格の制限がある一方で、公認会計士試験は年齢や学歴の制限がありません。また、公認会計士試験に合格すれば、税理士登録も可能です。

今後、会計基準の国際化や企業のグローバル展開の流れを受け、英語力やIT知識を備えた公認会計士の需要が一層高まる見通しです。AIやデジタル技術の進展による業務変革の時代にあっても、監査・コンサル分野では人間ならではの判断力が不可欠であり、高い収入や専門性を維持し続けることができます。

税理士・公認会計士の簡易比較表:

| 項目 | 公認会計士 | 税理士 |

|---|---|---|

| 主業務 | 監査・会計・税務 | 税務のみ |

| 受験資格 | 制限なし | 学歴等の条件あり |

| 独占業務 | 監査 | 税務代理 |

| 年収傾向 | 高い | やや低い傾向 |

| 活躍領域 | 多彩・グローバル | 国内中心 |

今後も公認会計士は、成長産業やグローバル社会への貢献度の高さが評価され、さらに注目度が高まる資格といえるでしょう。

公認会計士は試験内容・出題傾向・合格のための学習法を具体的に解説

令和7年(2025年)最新公認会計士試験の科目構成と出題傾向

2025年の公認会計士試験は、短答式試験と論文式試験の2段階で実施されます。短答式試験では、会計学・監査論・企業法・管理会計論の4科目が問われます。論文式試験になると、財務会計論・管理会計論・監査論・企業法・租税法・選択科目(経営学、経済学、民法、統計学など)と幅広い知識が必要です。

下記は試験の主要構成科目と、2025年の出題傾向を体系的にまとめたものです。

| 科目 | 試験形式 | 出題傾向のポイント |

|---|---|---|

| 財務会計論 | 短答・論文 | IFRS対応強化、連結財務諸表の理解が重要 |

| 管理会計論 | 短答・論文 | 計算力・理論のバランス重視 |

| 監査論 | 短答・論文 | 現行法規・事例ベースの応用力 |

| 企業法 | 短答・論文 | 商法・会社法の実務的観点 |

| 租税法 | 論文 | 最新税制の適用事例を重視 |

| 選択科目 | 論文 | 専門分野の深い知識と論述力 |

特に財務会計・管理会計・監査論の深い理解が合格のカギとなります。理論問題だけでなく、計算問題や実務適用の事例にもしっかり対応できる学習が必要です。

短答式試験・論文式試験の重点科目と傾向の詳細分析

短答式試験は全体的に基礎知識と計算力が問われ、近年はIFRSや最新会計基準に関する出題が増えています。論文式試験は事例分析や法改正への適応力が必要となり、答案作成の論理的展開力が評価されやすくなっています。監査論ではAI監査など新技術に関する設問や、企業法では金融商品取引法関連の問題が近年のトレンドです。

一方、計算科目では時間配分と正確性が重視されるため、実践的な過去問演習が効果的です。合格者の多くは、主要科目(財務・管理・監査・企業法)にバランスよく学習時間を投入し、得点の底上げを図っています。

公認会計士は効率よく合格に繋げる勉強時間管理と教材選びのポイント

公認会計士試験合格までに必要な学習時間は一般的に2,000~3,000時間とされています。社会人や大学生も多く受験しているため、効率的に時間を確保することが重要です。

効率良く勉強するためのポイントは以下のとおりです。

- 学習計画の立て方

1日2~3時間の学習を継続し、科目ごとにウィークポイントを把握することが大切です。

-

教材選びのコツ

- 過去問重視のテキスト

- 出題傾向を反映した模試や問題集

- 講義動画やオンライン教材の組み合わせ

-

勉強効率を高める工夫

- 週ごとの目標設定

- アウトプット重視の勉強(問題演習中心)

- SNSや専門コミュニティ活用で情報交換

忙しい社会人や学生も隙間時間を活用しやすいオンライン教材を選ぶことで、着実な実力アップにつなげられます。

公認会計士は独学・予備校利用別の学習戦略と成功率の傾向事例

公認会計士試験の学習方法は「独学」と「予備校利用」の2パターンに大別されます。それぞれの利点・注意点を表にまとめました。

| 学習方法 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 独学 | コストが安い・自分のペースで進められる | 情報収集・自己管理が必要 |

| 予備校利用 | カリキュラム充実・最新情報・質問対応可能 | 費用が高い・通学の手間 |

独学での合格も十分可能ですが、過去問・最新テキスト・SNS等で情報のアップデートが不可欠です。予備校利用者は効率的に学習できるメリットがあり、難関試験対策のノウハウや個別指導のサポートを活用することで合格率向上につなげています。

最近は「通信講座」「オンライン講義」といったデジタル教材も人気です。自身の学力・時間・予算に合わせて最適な学習方法を選びましょう。高卒や社会人の合格者も多数いるため、学歴やバックグラウンドによる不利はありません。効率良い学習ステップとモチベーションの維持が、公認会計士合格の近道です。

公認会計士はよくある質問を織り込んだ受験資格に関する総合FAQ

公認会計士は受験資格に関する頻出質問と公式根拠に基づく回答

公認会計士試験の受験資格については、学歴や年齢に制限はなく、誰でも受験が可能です。これは公式に明記されており、国籍や職業なども問われません。以前は学歴要件がありましたが、制度改正により撤廃され、多くの方が挑戦しやすい資格となりました。

免除制度についてもよく質問があります。一定の要件を満たすことで短答式試験または論文式試験の一部科目免除を受けることができます。例えば、税理士試験での合格や特定の実務経験、簿記1級の取得などが該当します。ただし、免除には詳細な条件や申請手続きが必要なため、事前に要件を確認してください。

学歴・年齢・国籍の有無について不安がある方も、高卒・社会人・大学生問わず応募でき、再受験も制限されていません。自身の状況に合わせてキャリアアップや転職、資格取得を目指す多くの方が受験しています。

学歴・年齢制限、免除制度の詳細に関するQ&A

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 公認会計士試験は誰でも受けられる? | 学歴・年齢・国籍を問わず誰でも受験が可能です。高卒や社会人も制限なく挑戦できます。 |

| 昔は受験資格が厳しかった? | 以前は学歴要件がありましたが、現在は撤廃されています。現在はどなたでも出願できます。 |

| 免除制度の条件とは? | 税理士資格や簿記1級、会計事務7年以上の実務経験などで、一部科目の免除申請が可能です。 |

| 高卒だと試験に不利? | 受験資格に学歴は関係なく、合格率や年収にも直接影響しません。学習環境やサポートで差が出ることも。 |

| 簿記1級で有利になる? | 簿記1級取得で論文式の会計学科目が免除となることがありますが、受験自体に影響はありません。 |

公認会計士は試験費用、申込方法、受験可能回数などのFAQ

受験申込はインターネットで手続きでき、必要事項を入力し顔写真や書類を提出します。受験費用は10,500円程度で、試験ごとに納入します。出願期間は年1回や2回と回数が決まっているため、事前に公式発表を必ず確認してください。

受験回数に制限はなく、不合格となっても翌年以降再度チャレンジが可能です。合格率や合格基準は各年度ごとに異なりますが、継続的な勉強がカギとなります。

申込方法・費用・回数については下記の通りです。

| 内容 | 詳細 |

|---|---|

| 申込方法 | 公式インターネット出願サイトより申請・顔写真など書類の提出が必要 |

| 受験費用 | 短答式・論文式ともに約10,500円(一回あたり) |

| 受験回数 | 制限なし。不合格でも何度でも再受験が可能 |

| 必要書類 | 本人確認書類、写真データなど必須 |

| 出願期間 | 年に1〜2回。詳細は毎年公式サイトで公表。 |

試験当日は身分証明書、受験票など忘れずに持参し、余裕を持ったスケジューリングを心掛けることが重要です。

公認会計士は社会人や高卒者の悩みに対応したQ&A構成

社会人や高卒者も多く受験しており、独学や通信講座の利用など働きながら合格を目指す方が増えています。複数の教材や予備校のサポートを活用することで、効率の良い学習が可能です。

高卒者の年収や就職事情についても気になる声が多いですが、合格後の監査法人や一般企業でのキャリアアップも十分見込めます。実際に高卒者で活躍されている方も多く、学歴による年収や職場の不利はありません。自身の努力と経験が大きく評価される業界です。

独学の方向けに役立つポイント

-

通信講座・テキストを積極的に活用

-

模試や過去問で実戦力を強化

-

スケジューリング力を意識

-

学習仲間を見つけることで継続力アップ

高卒や社会人だからこその強みを活かし、計画的なステップで公認会計士を目指すことができます。資格取得後のキャリアや働き方についても幅広い選択肢があります。