「行政書士試験に本気で挑戦したいけど、『どれくらい勉強すれば合格できるの?』と不安を感じていませんか?特に、忙しい社会人や家庭と両立する主婦・主夫の方にとっては、毎日の勉強時間の確保が最大の課題です。

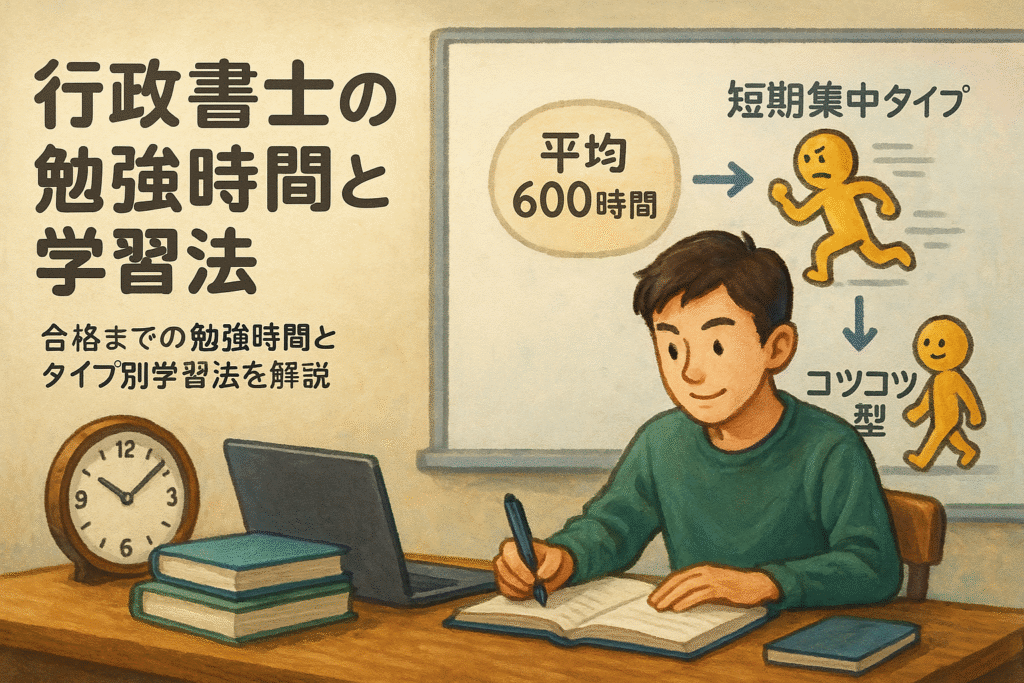

実際、行政書士試験の合格者は平均して約600〜800時間を勉強に費やしていると言われています。法学部出身者なら400時間程度で到達するケースもありますが、未経験者の場合は1,000時間以上かかることも珍しくありません。さらに、独学と予備校利用では平均勉強時間に200〜300時間以上の差が出るというデータもあります。

「仕事が忙しいから無理かも」「家事や子育てで時間が足りない」と感じている方もご安心ください。本記事では、成功した合格者たちのリアルなスケジュール事例や、効率的に勉強時間を生み出すテクニックを多数紹介します。

行政書士試験の勉強時間に関する疑問や悩みは、この記事を読むことで確実に解決できます。放置すれば貴重な時間を失いかねませんので、「合格に必要な正しい勉強時間」と「成果を最大化する学習法」を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

行政書士は勉強時間の目安と受験者別の特徴

行政書士は勉強時間の標準値と合格者データから見る目安

行政書士試験に合格するための勉強時間は、平均しておよそ600〜1,000時間が必要とされています。この時間には基礎知識の習得から応用問題対策までが含まれます。合格者の多くは1日あたり2〜3時間の勉強を半年から1年ほど継続しています。1日の学習時間は人によって異なりますが、忙しい社会人でも平日1〜2時間と休日にしっかりと時間を確保することで十分に合格ラインを目指せます。

下記のテーブルは、合格体験談や実際のデータからまとめた学習時間の目安です。

| 受験者タイプ | 必要学習時間(目安) | 1日平均勉強時間 | 期間目安 |

|---|---|---|---|

| 法学部出身 | 400〜600時間 | 1.5〜2.5時間 | 6ヶ月〜9ヶ月 |

| 未経験(文系) | 700〜900時間 | 2〜3時間 | 8ヶ月〜12ヶ月 |

| 未経験(理系) | 800〜1,000時間 | 2〜4時間 | 10ヶ月〜15ヶ月 |

このように、事前知識や学習方法によって必要時間は大きく変わります。

法学部出身者と未経験者の勉強時間差異と影響分析

法学部出身者は大学で法律の基礎を学んだ経験があるため、行政書士試験で問われる憲法や民法の理解にアドバンテージがあります。そのため、必要な勉強時間は一般に400〜600時間とされています。すでに基本的な用語や流れを把握しているため、過去問演習や実践的トレーニングに多くの時間を割くことができます。

一方、法律未経験者や社会人は、専門用語や初歩知識の理解から始める必要があるため、700〜1,000時間程度を見込むのが現実的です。法学部との最大の違いは、「基礎定着に要する時間」が圧倒的に長いことです。知識ゼロからスタートする場合、通読→理解→演習と段階的に積み上げていくことが大切となります。

予備校利用者と独学者の勉強時間差別化

行政書士試験対策には予備校利用と独学がありますが、勉強時間にも違いが現れます。予備校を利用した場合、効率的なカリキュラムや予想問題を活用でき、標準的な学習時間よりもやや短く済む傾向があります。具体的には独学が850〜1,000時間程度、予備校利用者は650〜850時間程度が目安です。

独学の場合、テキストの選択や情報整理に時間がかかるため、効率化が重要です。おすすめテキストやスケジュール管理アプリを活用し、計画的な学習を心掛けることが合格の近道です。表に違いをまとめます。

| 学習方法 | 目安勉強時間 | 特徴 |

|---|---|---|

| 予備校利用 | 650~850時間 | カリキュラム・模試・サポート充実 |

| 独学 | 850~1,000時間 | 教材選びや自己管理が合否のカギ |

仕事・家庭の両立を考慮した社会人・主婦の勉強時間実態

社会人や主婦など忙しい受験生は、日々の生活と勉強のバランスに苦労することが多いです。実際には、出勤前や帰宅後の1時間、休日のまとまった時間に学習を進めて合格を果たした例が数多く存在します。大切なのは、毎日のスケジュールに小さな学習時間をコツコツと組み込むことです。

忙しい受験生が意識したい勉強時間の確保ポイントを以下に示します。

- 朝の通勤前・通勤中や昼休みを活用し、短時間でも毎日継続する

- スキマ時間には行政書士向けアプリや音声教材を利用する

- 家族や職場の理解を得ることでまとまった勉強時間も確保しやすくなる

これらを意識し徹底した時間管理を行うことで、無理なく合格まで到達できます。

合格に向けた勉強スケジュールの立案と開始時期の最適化

行政書士は勉強期間別のスケジュール設計(1年・半年・3ヶ月) – 各タイプ別に合う学習計画とスケジューリング

行政書士試験合格を目指す上で、自分に合った勉強期間を選ぶことは極めて重要です。定番のスケジュールは「1年」「半年」「3ヶ月」の3パターンで、それぞれ適切な学習戦略が求められます。

1年で計画的に進める場合は、基礎から応用・過去問演習まで十分な時間をかけ、安定した合格力を養えます。半年コースは短期集中型であり、計画段階から無駄を徹底排除し、模試やアウトプット学習に重点を置くことが不可欠です。3ヶ月の超短期では、一日ごとの学習計画を明確に立てるとともに、重要分野や過去問に絞った効率重視の学習方法が鍵となります。

| 勉強期間 | 合格目安勉強時間 | 向いている人 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 1年 | 600〜1000時間 | 仕事や学業と両立したい人 | 着実に力をつけやすい |

| 半年 | 400〜700時間 | 集中して取り組める人 | 短期決戦型、計画力が必要 |

| 3ヶ月 | 300〜500時間 | 法学部出身など基礎知識がある人 | 過去問・頻出分野に特化 |

各期間に合った1日あたりの勉強時間の算出方法と実践例 – 実践的な配分設計と体験例

効率的な勉強のためには、総勉強時間を期間で割り、現実的な一日あたりの学習時間を設定することが大切です。例えば「半年」で合格を目指す場合、合計600時間を確保するなら一日約3.5時間の勉強が必要となります。

3ヶ月の短期では、一日5~6時間の集中学習が必要で休息日も重要です。一方、1年間かける場合は一日2~3時間を目標にし、平日のスキマ時間と休日のまとまった学習を組み合わせることで無理なく続けられます。体験談として、法学部卒の方は短期間で合格したケースもあり、基礎知識の有無で大きく勉強時間が変わります。

- 1年コース:1日2~3時間で基礎から応用まで網羅

- 半年コース:1日3~4時間+週末の集中学習

- 3ヶ月コース:1日5~6時間、重点科目を絞る

勉強開始時期の選び方と時間確保の工夫 – 年間スケジュールの組み立てとモチベーション維持策

勉強開始時期は、受験日と自身のライフスタイルを踏まえて逆算するのが効果的です。会社員や学生は繁忙期を避け、安定して時間が確保できるシーズンからのスタートが望ましいです。カレンダーやアプリを用いて年間スケジュールを組み、定期的な進捗確認でモチベーション低下を防ぐ工夫も有効です。

- 受験日から逆算して余裕を持った開始

- 毎月・毎週の目標とチェックポイントの可視化

- 学習実績を記録し達成感を得られる仕組みづくり

忙しい人向けスキマ時間活用法と習慣化のポイント – 短時間学習の積み重ねによる継続術

仕事や家庭と両立しながら勉強時間を確保するには、スキマ時間の活用が不可欠です。移動中は音声教材やアプリで学習し、休憩中は要点確認や暗記カードを活用しましょう。学習を習慣化するためには、必ず毎日同じ時間帯に短時間でも学習することがポイントです。

- 通勤や休憩時の10分間でテキストや問題をチェック

- スマホアプリや音声教材で反復学習

- 週末にまとめ学習+平日は短時間分割学習を徹底

このような工夫を取り入れることで、忙しい方でも無理なく学習を継続し、行政書士試験合格への道を着実に歩むことができます。

1日あたりの勉強時間配分と多様な生活パターン対応

平日・休日別に最適化した勉強時間配分 – 限られた時間で成果を出すコツ

行政書士試験の合格を目指すには、生活スタイルに合わせた勉強時間の確保が鍵となります。社会人や学生、それぞれのスケジュールに合わせて勉強時間の目安を設定すると実行しやすくなります。例えば、フルタイムの仕事や家事育児と両立する場合、平日は1日1~2時間、休日は3~5時間の勉強を目安にする受験者が多い傾向です。法学部出身者は基礎知識があるため、短時間学習でも効率よく進めることができる一方で、未経験者や独学の場合は一定時間を継続することが重要です。下記は、平日と休日の具体的な配分例です。

| ライフスタイル | 平日1日の勉強時間 | 休日1日の勉強時間 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 社会人・フルタイム | 約1~2時間 | 約3~5時間 | スキマ時間活用で継続 |

| 学生・時短勤務 | 約2~3時間 | 約4~6時間 | まとめ学習がしやすい |

| 専業主婦・家事中心 | 約1.5~2.5時間 | 約3~5時間 | 柔軟な時間割で進行 |

計画を立てると同時に、必ず1週間単位で振り返り、配分の見直しを行いましょう。

仕事や家事をしながら無理なく続けるタイムマネジメント術 – 各パターンの実例

限られた時間の中でもムリなく勉強を続けるためには、生活リズムに合わせて学習計画を柔軟に調整することが大切です。たとえば、通勤や家事の合間のスキマ時間を活用し、朝食前や就寝前など集中しやすい時間帯を狙って短時間でも継続しましょう。社会人であれば、通勤の電車内で行政書士のテキストやアプリを使い、帰宅後に30分だけ過去問演習に充てるといった工夫が有効です。家事や育児をこなす方は、家族協力を得て週末のまとまった時間を確保する事例もあります。

- 通勤中:音声講義を聴く

- 家事や休憩時:用語の暗記やアプリでスキルチェック

- 週末:まとめて問題集を進める

生活状況に応じて柔軟に計画を微調整することで、挫折のリスクを大幅に減らせます。

効果的な時間帯の活用と集中力アップ術 – 暗記・応用問題に適したベストタイミング

勉強の「質」を高めるためには、自然と集中しやすい時間帯を見極めることがポイントです。脳科学的にも、朝の起床後は記憶の定着が良い時間帯とされており、暗記学習を行うには最適とされています。一方、夕方から夜にかけては頭が柔軟になりやすく、応用問題や実践演習に向いています。時間が限られている場合でも、短時間に集中して取り組むことで効率は大きく向上します。

- 朝:条文暗記や重要用語の確認

- 夜:ケース問題や過去問演習に取り組む

- 昼休み:短いスキマで理解重視の復習を行う

時間帯ごとに学習内容を変えることで、記憶と理解をバランスよく高めることができます。

勉強アプリやツールによる進捗管理・効率化の具体例 – 最新学習法を用いた時短のあり方

デジタルツールを活用すれば、行政書士の勉強時間や進捗を手軽に管理でき、モチベーション維持にも効果的です。例えば、学習スケジュール表アプリを使えば、行政書士の勉強スケジュールを可視化でき、「この科目は何時間」「今日は何ページ進めた」と具体的に記録できます。さらに、過去問アプリや暗記カードアプリなどを利用すると、スキマ時間にピンポイントで復習でき効率が向上します。目的別にツールを使い分ければ、短期間でも質を落とさず学習を継続できます。

| ツール名 | 用途とメリット |

|---|---|

| スケジュール管理アプリ | 進捗の見える化・計画倒れ防止 |

| 過去問演習アプリ | 瞬時に演習&弱点把握 |

| 暗記カード・メモアプリ | スキマでの暗記・理解補強 |

こうしたツールを日常的に使うことで、最短合格への道筋が明確になり、効率的に目標達成へとつなげられます。

科目別勉強時間の配分と勉強法の具体的コツ

民法・行政法・憲法・一般知識それぞれの勉強時間の目安 – 主科目への時間配分戦略

行政書士試験では、主要3科目である民法・行政法・憲法が合否を大きく左右します。勉強時間の目安として一般的に600~1,000時間が推奨されていますが、科目ごとの時間配分も重要なポイントです。民法と行政法は全体の50~60%程度、憲法や一般知識は残りの40~50%を割り当てるのが効果的です。法学部出身者であれば民法・行政法の基礎があるため、知識の整理と過去問演習に重きを置くことで最短400~600時間で合格を目指すこともできます。一方、未経験者や独学の場合、しっかりと基礎から積み上げることが不可欠です。

【おすすめ時間配分目安の例】

| 科目 | 推奨割合 | 600時間の場合 | 解説 |

|---|---|---|---|

| 民法 | 30% | 180時間 | 判例・条文理解を重視 |

| 行政法 | 30% | 180時間 | 手続法・行政救済を重点的に学習 |

| 憲法 | 15% | 90時間 | 判例知識と理解が必須 |

| 一般知識 | 25% | 150時間 | 過去問中心、時事も意識する |

短期間で集中的に合格を狙う場合も、主科目中心のバランス配分を維持しましょう。

初心者がつまずきやすいポイントと克服法 – 基礎固め&理解定着の進め方

初学者が最初に直面しやすいのは、法律用語や抽象的な条文の理解です。民法や行政法は体系が広く、条文の暗記だけでなく「何を規定し、なぜ必要か」を理解することが重要です。テキストを読む→図解で整理→問題演習という順序で進め、つまずいた箇所はテキストに戻り再確認しましょう。行政書士専用テキストを活用し、最初の段階で頻出分野を重点的に学習すると効率的です。

効果的な克服法として次のステップをおすすめします。

- 基礎用語や定義を繰り返し確認

- 専用テキストや解説動画で具体例を増やす

- 不明点は質問サイトや予備校の質問受付を活用

- 自分なりに図やフローチャートで可視化

このサイクルを短期間で何度も回すことで、理解の定着がスピードアップします。

過去問・模試の活用による学習定着法 – 出題傾向の把握と実践トレーニング法

合格を目指す上で、過去問演習は不可欠です。行政書士試験は毎年出題傾向に微妙な変化がありますが、過去10年分を繰り返し解くことで傾向を正確に掴むことができます。間違えた問題は解説を熟読して「なぜ間違えたか」「本質的な知識は何か」を必ず考えましょう。模試は実践力の確認に最適。制限時間内で解く訓練や、自己の弱点分析も重要です。

学習定着のための工夫

- 過去問は1周目は全体把握、2周目以降は苦手分野を重点チェック

- 模試は必ず時間を計り、復習ノートを作成

- 正答率や苦手分野をリスト化し、日々の学習スケジュールに反映

知恵袋などの体験談も参考にしつつ、自分に合った反復学習法を続けましょう。

科目ごとの教材選びと効率的な使い分け – 厳選教材・活用例

効率良く勉強を進めるためには教材選びが重要です。最初は網羅的な行政書士テキスト、おすすめランキング上位やPDF形式の無料教材も複数比較検討しましょう。宅建や司法書士教材を副教材として利用するのも有効です。独学の場合は「これだけ」シリーズのようなポイント解説型や伊藤塾など大手予備校のテキストで基礎を固め、問題集やアプリで実践演習も欠かせません。

【教材選びと活用法の例】

| 教材種別 | 特徴 | 活用ポイント |

|---|---|---|

| 総合テキスト | 網羅性が高く初学者も安心 | まずは一冊を繰り返し使い込む |

| 分野別問題集 | 科目ごとの苦手克服に有効 | 苦手分野中心に反復練習 |

| 模試・過去問集 | 本試験形式・実力確認に最適 | 本試験直前期に重点的に活用 |

| アプリ・Web教材 | スキマ時間での反復学習に対応 | 移動や休憩中の確認学習におすすめ |

自分の現状や目標に合わせ、効果的な教材を複数併用するのが合格への近道です。

独学と予備校利用のメリット・デメリット比較と勉強時間の違い

行政書士試験に合格するための勉強時間は、学習方法の選択によって大きく異なります。独学と予備校や通信講座の利用、それぞれの方法に特有のメリット・デメリットを理解することが重要です。以下の表で違いを比較し、最適な学習スタイルを検討しましょう。

| 学習スタイル | 平均勉強時間 | 主なメリット | 主なデメリット |

|---|---|---|---|

| 独学 | 800~1,200時間 | 費用が抑えられる/自分のペースで学習可能 | 情報収集や疑問解決に時間がかかる |

| 予備校・通信講座 | 500~800時間 | 専門的サポート/効率的なカリキュラム/質問対応 | 費用がかかる/自分の都合に合わない場合あり |

資格取得の最短ルートや自身の生活環境、過去の学習経験をふまえて選ぶことが大切です。

独学で合格を目指す場合に必要な具体的時間と学習法 – 独学者の工夫とリスク

独学で合格を目指す場合、必要な勉強時間の目安は800~1,200時間程度とされています。特に法律初学者の場合には、基礎から知識を積み上げるため時間が増える傾向です。独学は費用が抑えられ、好きな時間に学べる半面、スケジュール管理や疑問点解消など全てを自己解決する必要があります。

- 公式テキストや過去問題集の精読

- スケジュール表の作成と進捗管理

- 推奨勉強法の比較や情報収集

- 行政書士アプリや無料PDF教材の活用

モチベーション維持や復習の習慣化が成功の鍵となります。

法律初心者が独学で成功するための工夫と落とし穴 – 効率化のための工夫と注意点

法律に初めて触れる方が独学で進める場合、基本用語や考え方を理解するのに多くの時間が必要です。挫折しがちな原因として、間違った勉強順序や誤った教材選びが挙げられます。情報やテキストが多すぎて混乱しやすいため、自分のレベルに合った教材を厳選しましょう。

- 基礎テキスト→問題集→過去問の順に学ぶ

- 法律用語集や簡単な解説書の併用

- 道筋が定まらない場合はインターネット上の体験談や知恵袋も参考にしてみる

- 無理な計画で継続を諦めないよう、週ごとの進捗管理を

目的意識と計画の徹底が、独学での効果的な学習には不可欠です。

予備校・通信講座利用時の勉強時間短縮効果と費用対効果 – サポート活用による勉強短縮の方法と必要経費

予備校や通信講座を利用すると、平均勉強時間は500~800時間と短縮される傾向があります。これは、プロ講師による効率的なカリキュラムや質問対応、情報整理のサポートを受けられるためです。費用は約10万円~25万円と独学に比べ負担がありますが、試験範囲の網羅や最新傾向への対応も大きな強みです。

- 講座選びは資料請求や体験講義、受講生の口コミ比較が重要

- サポート体制の充実度や模試・質問制度の有無も要チェック

- 早期から計画的に講座を活用すると最短合格も目指せる

費用対効果は、自分の学習ペースや環境で判断しましょう。

各種講座の特徴比較と選び方の考え方 – 自分に合った学習スタイル選定ポイント

予備校や通信講座は通学型・WEB型・DVD型など多様です。それぞれの講座の特徴やサポート内容を比較し、自分に合ったものを慎重に選ぶことが大切です。

| 講座タイプ | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| 通学型 | 教室で直接講義を受けられる | 対面サポートを重視したい方 |

| オンライン型 | 場所や時間を選ばず受講できる | 忙しい社会人や地方在住者 |

| DVD・テキスト型 | 繰り返し学習・復習がしやすい | 自宅学習派で何度も見返したい方 |

ライフスタイルや得意な学習方法に合わせて講座タイプを選ぶことで、効率よく行政書士合格までの最短ルートを歩むことが可能です。

行政書士と他資格(司法書士・宅建・社労士等)との勉強時間・難易度比較

各資格の勉強時間目安及び合格率の近年データ比較 – 関連分野との比較による位置づけ

行政書士試験は法律系国家資格の中でも人気が高く、比較対象として司法書士・宅建士・社会保険労務士(社労士)がよく挙げられます。下記のテーブルは各資格の勉強時間目安と近年の合格率をまとめたものです。

| 資格名 | 勉強時間目安 | 近年合格率 |

|---|---|---|

| 行政書士 | 600~1000時間 | 約10~15% |

| 宅建士 | 300~400時間 | 約15~18% |

| 司法書士 | 2500~3000時間 | 約4% |

| 社会保険労務士 | 800~1200時間 | 約6~7% |

行政書士は宅建士よりも範囲が広く合格率がやや低めですが、司法書士ほどの膨大な勉強量や難関度は要求されません。また法学部出身者の場合、初学者より100~200時間ほど短縮できる傾向が見られます。それぞれの試験日程や推奨テキストも重複するため、資格勉強の進め方を工夫することで時間効率が向上します。

ダブルライセンス取得者の勉強配分例とメリット – 相乗効果と効率学習の実例

法律系国家資格では、行政書士+宅建士や行政書士+社労士などのダブルライセンス取得が注目されています。実際に複数資格を持つ人は、下記のような勉強配分をしています。

- 宅建士合格後に行政書士を目指す場合、宅建で得た基礎知識が行政書士の学習に活き、200~300時間程度短縮できるケースが多い

- 行政書士→社労士や司法書士へとステップアップする場合、法令系科目の理解が強みとなり、効率よく学習を進めやすい

相乗効果が得られる理由は、複数資格で法律科目や用語の重複が多く、一度覚えた知識を繰り返し活用できる点です。重要なのは無駄な時間を省き、全分野をバランスよく計画的に学ぶことです。

行政書士資格のキャリア面の特長と資格活用法 – 資格取得後の進路選択肢

行政書士資格は取得後の活用範囲が幅広いことが魅力です。

主なキャリアパス

- 行政書士事務所の開業が可能(独立開業の選択肢あり)

- 企業の法務部・総務部での活用

- コンサルティング会社や不動産関連、相続・遺言・会社設立サポートなど多様な業務分野

- 学習経験や取得資格を活かして社労士や宅建士、司法書士へのステップアップ

行政書士は「人生変わる」「取って良かった」といった声も多く、ダブルライセンスや資産形成・独立など幅広い選択肢の土台になっています。特に近年はスマホ学習やアプリ活用で時間を有効活用しながら、働きながらでも目指せる資格として人気を集めています。資格取得後の年収アップや働き方の柔軟性も選ばれる大きな理由です。

合格者・不合格者の体験談から学ぶ勉強時間のリアル

行政書士試験に挑戦する多くの方が「勉強時間の目安」を気にしています。合格者・不合格者の声をもとに、実際に必要だった時間や日々の工夫をまとめました。平均的には500〜800時間が合格圏内とされますが、これはあくまで目安であり、生活スタイルや法学部出身かどうかで大きく異なります。

合格者は一日の勉強時間を計画的に確保しています。社会人は1日2〜3時間、学生や専業の方は1日4〜5時間を目標に取り組むケースが多いです。一方、不合格者や再挑戦者からは「学習の継続ができなかった」「時間の使い方が非効率だった」などの声が多く聞かれます。特に働きながらや家事・育児と両立する方は、無理なスケジュールに陥らないことが成功の鍵です。

年代別・職業別に見る勉強時間と成功・失敗の要因分析 – 世代や職種で異なる傾向と結果

| 年代/職業 | 平均勉強時間(合格者) | 平均勉強時間(不合格者) | 主な成功・失敗要因 |

|---|---|---|---|

| 20代学生 | 約450時間 | 約300時間 | 暗記中心で基礎が弱い場合は失敗しやすい |

| 30代社会人 | 約600時間 | 約350時間 | 継続力・時間確保が合否を分ける |

| 主婦・主夫 | 約700時間 | 約400時間 | 家事との両立が課題、朝型学習で成功が多い |

| 法学部出身社会人 | 約400時間 | 約250時間 | 法律知識が生かせるが油断で失敗例も |

各年代・職種で勉強時間の傾向に違いがあります。例えば、法学部出身者は基礎知識の積み上げが早いので比較的短時間で合格する傾向です。しかし油断しやすいという落とし穴もあるため、直近の法改正や判例のチェックを怠らないことが大切です。

実際にあった勉強時間の壁と乗り越え方 – 体験に基づく解決策と努力の実例

多くの受験生が途中で「もう無理かもしれない」と感じる壁にぶつかります。よくある課題は「長期間のモチベーション維持」「家族や仕事との両立」「テキスト理解の行き詰まり」などです。

乗り越えた人の成功例

- 1日1時間でも必ず机に向かう習慣を優先し、勉強時間を記録

- スマホやアプリを使い、スキマ時間を活用した知識補強

- テキストを分冊にし、持ち運びやすくして通勤中も学習

- 1週間ごとに進捗を見直し、「今週の達成感」を体感

このように、小さな達成と工夫の積み重ねが壁を突破する秘訣です。特にテキストや参考書の選び方、勉強アプリの利用なども合格者の間ではよく実践されています。

メンタル管理やモチベーション維持の成功事例 – 長期間学習を続けるための習慣

モチベーションの維持は合否を分ける大きなポイントです。1年近い長期学習において、気力が続かない時には下記のコツが効果的です。

- 勉強計画を細かく立てて「小さなゴール」を設定

- 模擬試験や過去問の結果で成長を“見える化”

- 失敗した日は反省より「これから」に切り替える

- 家族やSNSで勉強報告をし、仲間と励まし合う

長期間続けるためには「できた日」の自己肯定感を大切にしましょう。毎日記録を付けるだけでも、やる気の持続につながります。

休憩法や息抜きの効果的な取り入れ方 – 精神的安定につながる工夫

効率よく学ぶためには休憩や息抜きの工夫も欠かせません。自分を追い込みすぎるとかえって集中力が落ちてしまいます。

- 50分勉強⇒10分休憩のサイクルを守る

- 散歩やストレッチで体をリフレッシュ

- 朝と夜のリラックスタイムに好きな音楽を聴く

- 週1日は勉強から完全に離れてリセット

このように、短時間でしっかり休憩を取ることで、心身ともにリフレッシュし勉強の質も上がります。精神的な安定を保ち続けられる環境づくりを意識することが、最終的な合格への近道となります。

行政書士勉強時間に関する重要ポイントと対策集

よくある疑問の回答を含めた実践的アドバイス – 各種ケースに応じた現実的解決策

行政書士試験の合格には、平均的に約600〜1,000時間の学習が必要とされています。法学部出身で法律知識のある方は400〜600時間ほどで合格を目指せるケースもあります。一方で、未経験者や社会人の独学の場合は、時間の確保と計画的学習が重要です。下記のテーブルで代表的なケース別の勉強時間目安や特徴をまとめました。

| ケース | 目安時間 | 特徴 |

|---|---|---|

| 法学部出身 | 400~600時間 | 法律用語・基礎知識の理解が早い |

| 未経験・独学 | 700~1,000時間 | 基礎からの積み上げ、時間管理が大切 |

| 宅建取得者 | 550~800時間 | 一部科目の知識が活かせる |

毎日2〜3時間の学習を半年以上継続できると、中長期的にも無理のないペースと言えます。

【よくある質問例】

- 一日あたり何時間が理想?

- 最短合格は現実的に可能か?

- 独学と講座利用の違いは?

上記疑問には以下のように答えられます。

- 一日1.5〜3時間が現実的な平均です。休日はまとまった時間が理想ですが、隙間時間も活用してください。

- 最短合格を目指すには、効率を意識した反復とアウトプット重視の学習が必須です。

- 独学はコストメリット重視、講座利用は効率と保証を重視する傾向があります。

勉強計画見直しのタイミングと効率的な再調整方法 – スランプ時の立て直し法

学習を継続していると、進捗が思わしくない場合やスランプに陥ることも少なくありません。そんなときは勉強計画の見直しが効果的です。進捗が遅れている場合、原因を特定しピンポイントで対策を講じます。例えばインプットが多すぎてアウトプットが不足している場合は、過去問演習に重きを置くなど、バランス調整が重要です。

「時間の無駄」を感じた際は、効率的なスケジューリングがポイントです。無理なく続けられる範囲から再開し、モチベーションの回復を優先しましょう。計画を細分化し、小さな達成を積み重ねることが再挑戦のコツとなります。

- 現状の課題をリストアップ

- ひとつずつ短期間でクリアできる目標に細分化

- 週単位の勉強スケジュールを再設計

自身のペースに合わせて計画を柔軟に見直すことが、長期的な継続と合格への近道です。

「最短で合格できるのか?」「毎日の理想的な勉強時間は?」など – 疑問点解消のための具体例

最短での合格は可能ですが、そのためには①明確なゴール設定 ②事前に全体像を把握し、②優先順位を明確にすることが鍵となります。各自の基礎力や生活環境によっても「理想的な勉強時間」は変化します。下記リストを参考にしてください。

- 過去問重視型の場合:毎日2〜3時間で半年〜1年が目安

- 法学部出身で基礎力がある場合:平日1.5時間+休日3時間でも可能

- 社会人や忙しい人向け:隙間時間アプリ学習も効果的

- 一日5時間の集中学習であれば、4ヶ月〜6ヶ月の短期集中も現実的

日々の積み重ねが合格につながります。勉強時間だけでなく、質の高い学習内容と計画的なアウトプットのバランスを意識しましょう。

便利なツールやテンプレートの紹介 – 使いやすいガイドと資料

効率的な学習を実現するためには、下記のような勉強スケジュール表やツールの活用が有効です。

| ツール/資料 | 特徴 |

|---|---|

| スケジュール管理アプリ | 勉強予定・進捗管理がスマホ一つで可能 |

| 過去問演習アプリ | 本試験レベルのアウトプット訓練ができる |

| テンプレート配布 | 週単位・月単位の学習計画を見える化できる |

行政書士の定番テキストやランキング上位教材、無料ダウンロード可能な計画テンプレートも積極活用してください。

こうした便利なツールを取り入れることで、計画的に無駄なく学習を進めることができ、合格への距離がぐっと縮まります。

法改正・試験制度の最新動向と勉強時間への影響

最新の行政書士試験制度の変更点と対応策 – 制度改正に向けた準備と注意事項

近年の行政書士試験では、法改正にともなう出題傾向や科目内容の変更がみられます。たとえば民法改正により、過去の知識だけではカバーできない範囲が増え、新たな分野への対応が求められています。毎年のように行われる小規模な法改正も無視できません。これらの変更点を踏まえ、最新のテキストや参考書への切り替えが重要です。法学部出身者でも、法改正内容や新傾向問題への対応が必須となっています。

下記は、法改正・出題傾向変更への主な対応ポイントです。

| 重要項目 | 対策方法 |

|---|---|

| 最新テキストへの切り替え | 新版購入や改訂データの入手 |

| 過去問チェック | 法改正後の出題内容を分析する |

| 情報収集(公式/各予備校) | 信頼できる情報サイトの活用 |

| 条文学習 | 新条文や変更点を集中的に習得する |

制度改正は学習範囲や勉強時間の増減に直結するため、素早く情報をキャッチし、学習計画に反映させることが効率的な合格への近道となります。

法改正が勉強時間や勉強内容に及ぼす影響の分析 – 内容変更にともなう準備調整

法律の改正や制度の見直しは、行政書士試験の勉強時間と内容に大きな影響を与えます。特に改正が大規模な場合は、出題範囲の拡大や、これまで重要視されていなかった科目の強化が必要です。テキストや参考書を新しいものに替えるだけでなく、改正ポイントに絞った追加学習が必要となり、平均勉強時間の目安より多めに学習時間を確保する必要が生じます。

勉強計画の調整例は以下の通りです。

- 改正点に関する問題集を追加する

- 各条文の変化をまとめてノート化し復習を強化

- 公式情報や予備校の解説動画を定期的にチェック

これらの調整により、法学部出身でも独学者でも、無駄な時間を減らし効率的に得点力を高めやすくなります。

今後の資格需要予測と長期的学習戦略 – 需要変化と将来設計のヒント

行政書士資格の需要は、多様な分野で高まり続けています。行政手続きのIT化やビジネスモデルの変化で、今後さらに専門知識を持つ有資格者が求められる傾向です。将来的に独立開業を希望する場合や、企業内での昇進を狙う場合にも、最新の法知識と幅広い実務能力が重要になります。

資格の長期的な価値を高めるための学習戦略は以下のポイントに集約されます。

- 早い段階から毎日継続的な学習習慣を確立する

- 試験制度や法改正に常にアンテナを張り知識を更新する

- 行政書士以外の関連資格や実務スキルも並行して学ぶ

このような戦略により、最短合格だけでなく合格後も活用できる知識の蓄積が実現でき、今後のキャリア形成にも大きな強みとなります。勉強時間の配分や学習スケジュールに柔軟性を持たせることが、将来の競争力確保にもつながります。