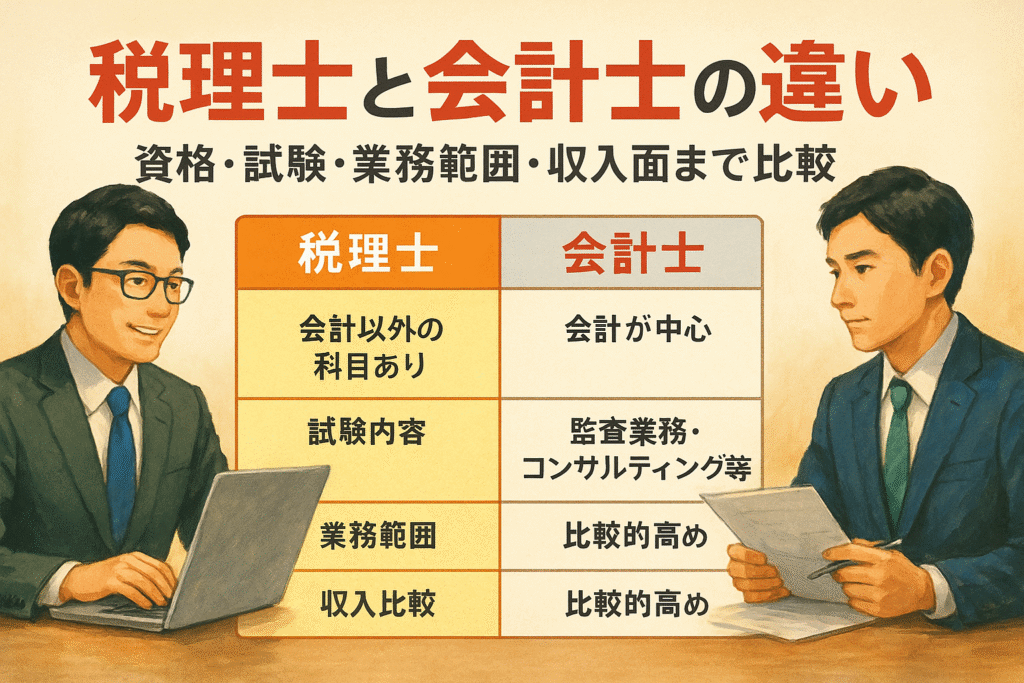

「税理士」と「会計士」、名称は似ているものの、それぞれの役割や業務範囲、資格取得までの道のりには大きな違いがあります。例えば、税理士の登録者数は全国で約82,000人、公認会計士は約39,000人と、その人数にも差が見られます。働き方ひとつとっても、税理士は中小企業や個人を中心に税務申告・相談などをサポートし、一方で公認会計士は上場企業を監査し財務諸表の信頼性を保証する業務が中心です。

また、税理士試験の合格率は【約15%前後】、公認会計士試験は【約10%未満】と、どちらも狭き門。それぞれ取得に要する平均勉強時間は税理士で約3,500時間、公認会計士では4,000時間を超えるとも言われています。

「将来自分にとってどちらの資格が合うのか?」「会社経営や資産運用で、どちらに相談するべきか迷う…」そんな不安や疑問を感じていませんか?間違った選択は、思わぬ損失や時間のロスにつながるリスクも。

本記事では、税理士と会計士の基礎知識から資格取得プロセス、年収やキャリアパス、さらに実際の活用シーンまで【最新の統計データ】と現場の実例を交えて徹底解説します。納得できる選択をしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

税理士と会計士の違いを徹底解説:役割・資格・業務範囲の基礎知識

税理士と会計士は、どちらも財務や会計に関する専門知識を持つ国家資格者ですが、その役割や業務範囲は大きく異なります。多くの方が「税理士と会計士の違いは何ですか?」と疑問を抱きやすいため、わかりやすく簡単に比較できるように基礎知識を整理して解説します。資格取得の難易度や独占業務、どんな人が向いているかなども含めて、正確な選択をサポートする内容です。

税理士の役割と独占業務の詳細解説

税理士は主に個人や法人の税金に関する専門家として、税務申告や税務相談、税務書類の作成の代行を行います。独占業務として、納税者に代わって税務署へ確定申告書の提出や各種税務書類の作成を行うことが認められています。特に中小企業や個人事業主にとって欠かせない存在です。また、経理業務や相続税対策、資産運用のアドバイスを求められることも増えています。税理士になるためには、税理士試験に合格し、一定の実務経験を経る必要があります。

以下は税理士の特徴をまとめたテーブルです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な業務内容 | 税務申告、税務相談、税務代理、顧問契約 |

| 独占業務 | 税務書類の作成代行、申告代理 |

| 試験難易度 | 高い(合格率は平均10~20%程度) |

| 向いている人 | 税務や会計に興味があり、堅実で着実な作業を得意とする人 |

公認会計士の役割と独占業務の詳細解説

公認会計士は、企業や法人の財務や会計に関する監査を行うスペシャリストです。独占業務として財務諸表監査があり、上場企業や大手法人の会計監査には必須の存在となっています。企業の資金調達やM&A、経営戦略のアドバイスを含むコンサルティング業務も幅広く手がけています。公認会計士資格は難易度が非常に高く、専門的な知識と高度な倫理観が求められます。監査法人やコンサルティングファームをはじめ、幅広いフィールドで活躍できます。

以下は公認会計士の特徴をまとめたテーブルです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な業務内容 | 財務諸表監査、経営コンサルティング、会計指導 |

| 独占業務 | 監査業務 |

| 試験難易度 | 非常に高い(合格率は約10%、科目数も多数) |

| 向いている人 | 財務会計に興味があり、論理的思考や分析が得意な人 |

税理士と会計士の業務範囲比較と類似点・相違点

税理士は税金に関する申告や相談が中心、公認会計士は企業の監査や経営助言がメインです。ただし、両者とも会計・財務知識を活かす点では一致しています。公認会計士は税理士登録をすれば税理士の業務も可能です。

| 比較項目 | 税理士 | 公認会計士 |

|---|---|---|

| 資格取得方法 | 税理士試験合格や認定経路 | 公認会計士試験合格 |

| 主な業務 | 税務相談、税務代理、申告書類作成 | 財務諸表監査、コンサルティング、会計業務 |

| 独占業務 | 税務申告代理、税務相談 | 会計監査 |

| 年収傾向 | 平均500~800万円 | 平均700~1,200万円(監査法人勤務での例) |

| 難易度 | 高い | 非常に高い |

| 向いている人 | 細かい作業や税務処理が得意なタイプ | 分析力・論理力を活かしたいタイプ |

両者はその役割の特性上、クライアントも異なります。税理士は中小企業や個人事業主、会計士は大手企業や上場企業が中心となります。

監査・税務以外での両者の役割補完関係

税理士と公認会計士は、業務範囲こそ異なりますが、企業や個人の成長フェーズや経営課題に応じて補完関係となることが多いです。例えば、会計士が監査によって企業の財務健全性を担保し、税理士が税務最適化による利益確保と法令遵守をサポートします。また、会社設立や事業承継、M&Aの際にも両資格者が連携し、専門性の異なる視点からアドバイスを提供することで、クライアントにとって最適な選択肢を示すことができます。

主な補完例

- 会計士による監査で発見された課題への税理士からの税務アドバイス

- 企業再編時の財務・税務の一貫サポート

- 資金調達やM&Aの際の財務監督と税務戦略立案の分業

このように両者の違いを理解し、目的や状況に合った専門家へ相談することでビジネスの成長や資産保全に大きなメリットが得られます。

税理士と会計士の資格取得・試験制度と難易度比較

日本における税理士と公認会計士は、会計や税務の専門家として広く認識されていますが、それぞれ資格の取得方法や試験制度、難易度に大きな違いがあります。両者の資格内容や取得の流れをわかりやすく比較することで、自分に適したキャリアや業務分野を選びやすくなります。比較表を用いてポイントごとに整理し、税理士と会計士の違いを簡単に理解できるよう解説します。

| 項目 | 税理士 | 公認会計士 |

|---|---|---|

| 資格区分 | 国家資格 | 国家資格 |

| 受験資格 | 学歴・職歴・簿記資格など一定要件 | 学歴・年齢不問 |

| 試験科目 | 会計・税法科目の5科目選択 | 短答式・論文式(会計/監査/企業/選択) |

| 合格率 | 約10-15% | 約7-11% |

| 必要勉強時間 | 平均2,500-3,000時間 | 平均3,000-4,000時間 |

| 難易度 | 難関 | 最難関 |

| 独占業務 | 税務申告・税務代理 | 監査・会計監査報告書作成 |

税理士資格の試験概要・合格率・勉強時間

税理士資格を取得するには、主に「税理士試験」を突破する必要があります。受験資格には大学の特定学部卒業、会計・税務で一定の職歴、もしくは日商簿記1級合格などがあります。試験科目は会計2科目(簿記論・財務諸表論)と税法3科目(法人税法・所得税法・消費税法など)の計5科目を選択します。

試験は年に1回行われ、合格率は各科目で10%前後です。全科目合格にかかるトータルの勉強時間は約2,500時間〜3,000時間と言われています。働きながら段階的に合格を目指す人が多いのも特徴です。税務のプロフェッショナルとして、個人や法人の確定申告や節税アドバイス、税金に関する幅広い相談に応えることができます。

公認会計士資格の試験概要・合格率・勉強時間

公認会計士は「公認会計士試験」に合格し、さらに実務経験(2年以上)や複数の実務補習を終えて初めて資格登録できます。受験資格に制限はなく、18歳以上なら誰でも受験可能です。試験は短答式と論文式があり、主要科目は会計学・監査論・企業法・選択科目です。

合格率は7%から11%と極めて低く、全体でトップクラスの難易度となっています。必要な勉強時間は3,000~4,000時間が目安で、平均的な合格期間は2~3年です。合格後は監査法人や会計事務所、事業会社の経理・財務部門などで活躍でき、高い専門性と社会的信頼を得られる資格です。

ダブルライセンス取得のメリットと注意点

税理士と公認会計士の両方の資格、いわゆるダブルライセンスを取得することで、職業選択や専門業務の幅が大きく広がります。公認会計士が一定条件を満たせば税理士登録ができるため、監査業務と税務業務の両方をこなせる希少性が生まれます。これにより、大手企業への監査、税務顧問、コンサルティング業務と多様なキャリアパスが開かれます。

ただし、一方でダブルライセンス取得には膨大な勉強時間と費用がかかるうえ、業務上の利益相反や法規制の確認も必要です。自身のキャリアプランや専門性、将来設計を明確にしたうえで取得を目指しましょう。

年収・キャリアパス・働き方の違いを具体的事例で比較

就業先の違いと働き方の特徴

税理士と公認会計士は、それぞれ異なる就業先と働き方の選択肢があります。以下のテーブルは主要な違いをまとめたものです。

| 項目 | 税理士 | 公認会計士 |

|---|---|---|

| 主な勤務先 | 会計事務所・税理士事務所・中小企業・起業 | 監査法人・上場企業・金融機関・コンサル会社 |

| 業務の特性 | 税務相談・申告代理・経理コンサル・顧問契約 | 監査業務・会計アドバイザリー・内部統制 |

| 働き方 | 事務所勤務、社内経理、独立開業が一般的 | 監査法人勤務が中心、独立開業も可能 |

| サポート範囲 | 主に税務全般、会社設立から相続まで幅広い支援 | 会計監査、IFRS対応、内部統制支援が中心 |

| クライアント | 個人事業主・中小企業・個人~法人 | 大企業・上場企業・金融関連企業 |

税理士は、顧問契約や申告代理など税に強い専門性を活かしつつ、独立開業や中小企業の経理部門での活躍が目立ちます。仕事の幅は広く、確定申告や節税相談でも身近な存在です。公認会計士は、監査法人での監査業務や上場企業の会計サポートが中心となり、より大規模な経営支援に関わることが多くなります。

将来性と市場価値の違い

税理士と公認会計士は、将来性や市場価値の面でも大きな違いがあります。現代のビジネス環境と資格事情に即した視点で比較します。

- 将来性

- 税理士:税法は頻繁に改正されるため、最新の知識が求められます。AIやクラウド会計の普及で一部業務は自動化が進んでいますが、相続・事業承継や国際税務など、高度な相談には引き続き専門家が必要です。

- 公認会計士:上場企業の会計監査は法定業務として不変の需要があり、IFRSや内部統制のニーズ拡大も追い風です。近年はコンサルティングやM&A支援の分野でも活躍が広がっています。

- 市場価値と年収目安

| 資格 | 平均年収(目安) | 将来性のポイント |

|---|---|---|

| 税理士 | 600万円~1,000万円 | 税制度・相続相談は安定 |

| 公認会計士 | 800万円~1,500万円 | 監査以外の分野も拡大中 |

- どちらが向いているか

- 税理士は、税金や経理実務が好きな方、地元企業や個人とじっくり関わりたい方に適しています。

- 公認会計士は、広い視野で企業経営に携わりたい人や新しいビジネス分野に挑戦したい方におすすめです。

両資格ともニーズは高く、自身の適性や目指すキャリアビジョンに応じた選択がカギとなります。年収や働き方、将来性を比較しながら、最適な道を選びましょう。

実際の利用シーンでの違いと活用法

法人決算・申告時の税理士と会計士役割分担

法人の決算や申告時には、税理士と会計士がそれぞれ専門分野で大きな役割を持ちます。税理士は主に法人税や消費税などの税務申告書の作成、節税対策の提案、税務調査への立会いなどを担当します。会計基準に基づいた正確な計算と税法を適用し、企業のリスクを最小限に抑えます。

一方、公認会計士は決算書類が法律に沿って正しく作成されているか第三者の視点からチェック(監査)を行います。特に上場企業の場合、公認会計士の監査意見が企業の信頼性や資金調達にも直結します。

下表で主な役割を比較します。

| 税理士 | 公認会計士 | |

|---|---|---|

| 主な業務 | 税務申告、税務相談、節税アドバイス | 会計監査、決算書監査、経営助言 |

| 依頼先 | 法人・個人の税務全般 | 上場企業・大規模法人、監査が必要な法人 |

| 独占業務 | 税務代理・書類作成 | 金融商品取引法に基づく監査 |

会計事務所と税理士事務所の違い

会計事務所と税理士事務所は似ているようで、その業務範囲や担当資格者が異なります。税理士事務所は税務の代理や書類作成、税務相談が中心であり、国家資格登録された税理士が在籍しています。日々の会計記帳から決算申告、個人・法人の税金対策まで手広くサポートします。

会計事務所は、税理士に加えて会計士や社会保険労務士など複数の専門家が在籍し、会計監査・経営コンサル・各種助成金申請の支援まで幅広い分野に対応します。特に上場準備を進める企業や資金調達、M&Aの相談先として重宝されます。

- 会計事務所の特徴

- 監査や企業価値評価もカバー

- 多様な士業によるワンストップサービス

- 税理士事務所の特徴

- 税務申告や税金相談に特化

- 中小企業・個人事業主の身近なパートナー

投資家・上場企業向け公認会計士の役割

投資家や上場企業にとって公認会計士は不可欠な存在です。企業が上場を目指す際や資本市場で信頼を獲得するには、外部による厳格な監査が求められます。公認会計士は会計監査を通じて財務諸表の正確性と健全性を保証し、企業の透明性と信頼性向上を支えます。

特に上場企業では、公認会計士の監査意見が金融商品取引法の要件となり、資金調達や株式公開など経営戦略の重要局面で大きな影響を持ちます。また、企業再編やM&Aでは財務デューデリジェンスや経営アドバイスも行い、投資家保護にもつながります。

- 主な役割

- 決算書監査とその信頼性担保

- IR(投資家向け情報)の品質向上

- 企業価値評価・経営アドバイス

公認会計士の活用によって、企業は厳しい市場環境でも説得力と信用を獲得しやすくなります。

社会的地位・呼称・よくある誤解の解消

呼称や敬称のルールと使い分け

税理士と会計士は、呼称や敬称にも明確な違いがあります。公認会計士は「公認会計士」という国家資格を持つ専門職であり、対外的には「先生」と呼ばれることが多く、監査法人や上場企業、金融機関でも高い信頼性を持ちます。税理士も国家資格者で「税理士事務所の先生」や「顧問税理士」と呼ばれることが多いですが、扱う業務が税務に特化するため、経営者や個人事業主からの相談が主となります。

下記の表は呼称・敬称のポイントをまとめています。

| 資格名 | 正式な呼称 | 主な敬称 | 社会的イメージ |

|---|---|---|---|

| 公認会計士 | 公認会計士 | 先生/会計士先生 | 監査・会計のプロ |

| 税理士 | 税理士 | 先生/税理士先生 | 税務の専門家 |

公認会計士と税理士は同じ「士業」ですが、扱う分野やクライアントの層が異なり、呼称や呼ばれ方も自然と違ってきます。間違えやすいポイントなので、状況や相手に合わせて正しく使い分けましょう。

両方の資格を持つ人の評価と活躍事例

近年、税理士と公認会計士の両方の資格を取得し、ダブルライセンスで活躍する人が増えています。両資格を持つことで、監査業務から税務全般、財務コンサルティングまで高い専門性を発揮できるため、企業からの評価も非常に高くなります。

主な活躍事例としては

- 監査法人での勤務後に独立開業し、税理士登録して総合的な会計・税務サービスを提供

- 税理士法人で企業再編やM&Aのプロジェクトに参画し、会計士の知見で付加価値を創出

- 上場企業の経理・財務部門やベンチャー企業のCFOとして戦略策定に寄与

両方の視点を持つプロフェッショナルは、複雑化するビジネスニーズの中で信頼できるパートナーとされる傾向が強まっています。

ネット上で多い誤解・噂の真偽を検証

ネット上では「税理士と会計士は同じ」「公認会計士の方が必ず上」「会計士なら誰でも税理士になれる」などの噂や誤解を多く目にしますが、これらは正確ではありません。

主な誤解の例と真実を下記に整理しました。

| よくある誤解 | 事実 |

|---|---|

| 税理士と会計士に業務内容の違いはない | 会計士の独占業務は監査、税理士は税務代理 |

| 公認会計士の方が完全に上位資格である | 業務内容や対象が異なり、優劣ではなく専門領域による区分 |

| 公認会計士は自動的に税理士になれる | 一部の手続き・登録が必要 |

| 資格さえ取ればすぐに高収入が得られる | 年収や就職先は経験や能力、活躍分野によって大きく異なる |

特に「難易度」「年収」の比較は単純でなく、キャリアや働き方によって大きく変化します。正しい知識をもとに自分に合った資格や専門家を選ぶことが肝心です。

税理士と会計士を選ぶ際の判断軸と比較ポイント

税理士と会計士は、どちらも会計や税務の専門家ですが、その役割や強みは異なります。個人・法人問わず、最適な専門家を選ぶためには、仕事内容や費用、対応エリア、得意分野を正しく理解することが重要です。各資格の特徴から比較することで、自分のニーズに合ったプロを選択できるようになります。

主要業務・価格・対応エリアの比較表

以下の表で税理士・会計士の業務範囲、料金相場、対応エリアをわかりやすく比較します。違いを理解し、自身に必要なサービスを明確にしましょう。

| 税理士 | 公認会計士 | |

|---|---|---|

| 主な業務 | 税務申告・節税対策・税務相談・記帳代行 | 監査・財務諸表の保証・コンサルティング・IPO支援 |

| 独占業務 | 税務代理・税務書類の作成と提出 | 監査業務(上場企業や大企業の会計監査など) |

| 資格の取得難易度 | 難易度高いが会計士より低い | 非常に難関、科目数が多い |

| 料金相場 | 顧問料:月3万~5万円確定申告5万~20万円 | 監査報酬:数十万~数百万円コンサルティングは要相談 |

| 対応エリア | 全国対応可(小規模~中小企業・個人が中心) | 全国(大手監査法人は都市部中心、幅広い業種に対応) |

| 主なクライアント | 中小企業・個人事業主・法人経営者 | 上場企業・大企業・金融機関等 |

サービス内容や費用、相談対象の違いを明確にしておくことが、後悔のない選択につながります。

選ぶ際の失敗しないチェックリスト

強みや業務範囲だけでなく、求めるサポートや自身の経営規模に合わせてチェックすることが大切です。以下のリストを利用して、選択時のミスマッチを防ぎましょう。

- 目的を明確にする(税務申告・節税か、監査・財務相談かなど)

- 料金体系と報酬の目安を比較する

- 対応可能な業種・分野に精通しているか

- 資格、経験年数、実績を事前に確認する

- 相談内容が独占業務(税務代理や監査)に該当するか確認する

- 連絡のスピードやサポート体制について確認する

- 対応エリアや訪問可能範囲を事前にチェックする

- 口コミや利用者の評価も参考にする

このチェックリストを実践することで、自分に合ったパートナー選びがしやすくなります。

利用者の成功・失敗事例から学ぶ賢い選択法

実際の選択事例から、間違いのない専門家選びのヒントを得ることができます。

成功事例

- 顧問税理士が事業の規模や業種に合った節税アドバイスを行い、無駄な税金を削減できた

- 公認会計士に監査を依頼し、上場準備や資金調達の場面でスムーズな対応ができた

失敗事例

- 税務知識中心の税理士に上場準備を依頼したが、監査証明ができずスケジュールが大幅に遅延

- 地元密着型の税理士に海外取引の税務相談をしたが、適切なアドバイスが受けられなかった

選択ミスを防ぐには、案件に合った専門性や経験を持つプロに依頼することが重要です。事前に面談や相談を行い、不明点は積極的に確認することで、納得のいくサポートが得られるでしょう。

専門家の声・実体験談・信頼性データの紹介

税理士・会計士の現場からのアドバイス

税理士や会計士の現場では、依頼内容や相談するテーマによって求められる専門性が大きく異なります。例えば税理士は、確定申告や税務調査の立ち会い、相続税申告など税金に関する直接的な支援を得意としています。一方、会計士は財務諸表監査や企業の内部統制評価、IPO支援といった経営全体を俯瞰した高度な会計・監査を専門分野とします。

業務の選択を間違えると適切なアドバイスやサポートを受けられないリスクがあるため、専門家自身も「相談前にどちらの資格者へ依頼すべきか内容を整理することが大切」と強調しています。また、両資格に登録してダブルライセンスで活躍するプロも増えており、最近では柔軟な働き方や複合的な専門対応を求める声も現場から多く聞かれます。

利用者の口コミや体験談の具体例

実際に税理士や会計士へ依頼した利用者の声からは、「自分の課題にピッタリ合う専門家を選ぶことの重要性」が明確に伝わります。

- 法人経理担当者より

「決算書の監査については会計士に、税務申告や節税対策は税理士に依頼。それぞれの専門領域に応じて相談を分けることで効率よく業務が進んだ」

- 起業したばかりの個人事業主より

「開業当初は漠然と税理士に相談していたが、会社の資金調達やコンサルティングは会計士が得意と知り、必要に応じて使い分けた結果、事業運営がスムーズになった」

- 相続や不動産売却時など複雑な税金が発生したケースでは

「複数の専門家に相談し、それぞれのアドバイスを比較検討できて安心感を得られた」との声も多く寄せられています。

データ・統計を用いた信頼性の担保

両資格の違いを裏付ける統計データは意思決定の根拠として重宝されています。

上記を分かりやすく比較すると、以下の通りです。

| 項目 | 税理士 | 公認会計士 |

|---|---|---|

| 主な業務 | 税務申告・税務相談・相続税等 | 監査・会計コンサル・IPO |

| 独占業務 | 税務代理・税務書類作成 | 財務諸表監査 |

| 合格率 | 約15%前後 | 約10%未満 |

| 年収目安 | 500万~800万 | 700万~1,200万 |

| 必要科目 | 税法・会計科目 | 会計学・監査論ほか |

| 受験資格 | 大学卒業など一定の要件 | 制限なし |

試験難易度や年収、業務範囲だけでなく、将来性や自分の適性も考慮して選択することが満足への近道です。利用者にも「自分のニーズに合わせて正しい専門家を選ぶことが大切」という意識が広がっています。

税理士と会計士の業界トレンドと未来展望

AI・IT技術による業務革新の現状

税理士と会計士の分野では、AIやクラウド会計ソフト、RPAなどのIT技術が急速に普及しています。従来時間がかかっていた会計データ入力や領収書の仕分け、税務処理の自動化が進み、業務の効率化と品質向上が実現されています。特にクラウド会計ソフトは、中小企業や個人事業主にも広まり、オンライン上での経理や税務サポートが可能になりました。

またAIを活用した異常検知や自動監査のシステムも開発されており、膨大なデータ分析やリスク管理にも強みが生まれています。これからの時代は、単純作業の自動化だけでなく、複雑な業務や経営コンサルティングなど、より付加価値の高いサービス提供が重視されてきます。

利用されている主なIT・AI技術の例

| 技術 | 活用分野 |

|---|---|

| クラウド会計ソフト | 経理自動化、申告書作成 |

| OCR・RPA | 領収書入力、仕訳作業の自動処理 |

| AI監査ツール | 異常検知、リスク分析、内部統制支援 |

| 顧客管理システム | 顧客情報の一元管理、業務効率化 |

法改正と士業関連の最新動向

税理士と会計士の業界では、法改正や制度変更が頻繁に行われており、最新動向を常に把握する必要があります。近年注目されているのは、デジタル化推進に関する法改正や電子帳簿保存法の改定です。企業・個人事業主問わず、電子データでの保存義務や電子申告が拡大され、税理士・会計士の役割は従来以上に高度なアドバイスやサポートにシフトしています。

また、監査法人のガバナンス強化やサステナビリティ開示義務など、会計士には非財務情報の監査・評価能力が求められるようになってきました。税制改正も毎年のようにあり、的確な情報提供と法的リスク回避のサポートはさらに重要性を増しています。

最近の業界キーワード

- 電子帳簿保存法・電子申告

- サステナビリティ開示・ESG監査

- デジタル化推進に伴う実務対応

これらの動向によって、資格者の実務範囲や求められる知識の幅が広がっている点が特徴です。

10年後の業界展望と必要スキルの予測

今後10年で、税理士と会計士の仕事はさらに高度化・専門分化が進むと考えられています。AIの普及やDX化により「入力・集計・申告」といったルーティン業務は一層省力化され、残るのは付加価値の高い業務です。戦略立案・経営改善提案、国際税務サポート、金融・投資アドバイスなど、多角的な知見が必要とされます。

これから必要とされるスキル

- ITリテラシー(AI・クラウド・RPAの活用スキル)

- 高度な会計・税務知識と継続的な学習姿勢

- データ分析・経営コンサルティング能力

- コミュニケーション力とクライアント対応力

- 国際基準や法改正への柔軟な対応力

今後は単なる「作業」から「考える・提案する」専門職へと進化が求められます。変化を恐れずにスキルアップを継続することで、新たなチャンスや活躍の場が広がります。